~ボランティアのちから~

「 お互いから学ぶ 支援活動 」

JAFSの関東地区ボランティア活動を支えている

岩田さん、高岸さん、長谷川さんの3名の皆さんが参加された、

ODA改革ネットワーク(ODA-NET)の座談会でのインタビュー内容が、

ODA-NETのWebサイトとメルマガ:ODAネットニュースレター『新★ODA解体新書』で

紹介されました。

ODA改革ネットワーク(ODA-NET)は、ODA改革のためのアドボカシー

(政策提言)活動をされているネットワークNGOです。

1996年9月の発足以来、途上国の人々の自立に貢献するODAの実現と、

市民社会の「参加と公開」によるODA政策の立案・決定・実施を目指して

活動しています。

ODA-NETさんのご好意で、その記事を本ブログに転載し紹介させていただきます。

記事では、

JAFSの地区活動と、そこから発展していく各国の海外支援活動の特長に触れ、

『「お互いから学ぶ姿勢を大事にし、自分たちの生き方を見つめ直し高めていく、

相互方向に働く支援活動」であり、一市民が集まってできる支援活動として

ひとつのあるべき姿かも知れない。』 としています。

活動に携わる者として、大変うれしい評価です。(*^_^*)

ODA改革ネットワーク(ODA-NET)

NGOインタビュー (社)アジア協会アジア友の会(JAFS)

ーボランティアのちからをテーマに座談会ー (元記事はこちら)

◆お互いから学ぶ支援活動◆

地域の人第3弾。今回は、長年ボランティアとして社団法人アジア協会アジア友の会(JAFS)の活動に取り組んでこられた3人の方々に、座談会という形でお話を伺ってみた。JAFSの幅広い活動の中、彼らが携わる「地区活動」は、それぞれのボランティアが地元市民を巻き込んでいく土着の活動で、市民が集めたお金を、途上国の水支援などに運用している。こう書いてしまうと、市民が偽善意識で集めたお金を見ず知らずの途上国の人々の手元に送り、井戸ができて自己満足といった、ありがちな援助体制と思われるかもしれないが、JAFSの活動はこういったものとは違うことを始めに明記しておきたい。今回お話を伺った方々は、長年JAFSの活動に携わってこられ、日本国民に対する啓蒙および途上国の人々との信頼関係構築において、非常に高い意識を持っておられる。それが何を意味するかというと、彼らが行っていることは、お互いから学ぶ姿勢を大事にし、自分たちの生き方を見つめ直し高めていくといった、相互方向に働く支援活動だということだ。

相互理解への努力や信頼関係の構築なくして援助活動するべからず、というのは私が協力隊で自己の学びとしてきたことで、その信念に基づくとODA案件の多くがあまりにも受益者の視点にたてていないことには失望を覚える。お三方にお話を伺う中、JAFSの地区活動、またそこから発展していく各国のプロジェクトは、これこそがあるべき援助ひいてはODAの姿なのでは、と思わされることも多かったように思う。今回のNGOインタビューでは、一市民が集まってできること、そこから学ぶODAのあり方に焦点を当てながら、彼らの活動を少しだけ紹介したい。◆ボランティアとしてできること◆

今回お話を伺った中でも最年長の岩田芳晴さん。総合商社勤務時代には、ガーナの支店長として4年間滞在し、様々なODA案件を扱っていたという。ODAには光と影があることを十分承知しながらも、何もないところからの「国づくり」に生きがいを感じたという。その経験を活かし、ODAにはできないきめ細かい、地域に入っていく活動を目指し、現在はJAFSの関東地区コーディネーターを務めておられる。その関東地区で、岩田さんと一緒にボランティアとして活動していらっしゃるのが高岸泰子さんと長谷川雅子さんだ。お二方とも、出産や子育てといったライフステージに合わせ、子育てが一段落したのをきっかけに会員としての参加からボランティアベースの活動に切り替えたという。

JAFSボランティア活動の特色は、「ぞうすいの会」という活動に表れているように思う。この「ぞうすい」という単語は、自分たちの豊かすぎる生活を見つめ直す意味を込めた「雑炊」という質素な食事と、水を贈ると書いた「贈水」をかけている。地域住民を巻き込み、雑炊を楽しみながら、アジア地域からの留学生を招き、彼らの国々、その国のおかれている現状や考え方を共有してもらうことで、参加者との交流を計ると同時に参加者内での支援先の国々への理解を深める。そして、雑炊代として集まったお金を運用して「贈水」などの支援活動に役立てるというシステムだ。どこの国の留学生も同じだと思うが、留学生同士で集まってしまうことが多く、なかなか現地学生や、学校という枠組みを出たところでの現地の人々との交流が少ないのが現状だ。しかし、高岸さんを始めとするみなさんは、せっかく日本にいるのなら私達の国のことをもっと知ってほしい、そして私達もあなたたちの国についてもっと知りたいという相互理解の姿勢を大事にしながら、「ぞうすいの会」やチャリティーコンサートなどの活動を行っている。~活動でのスナップ写真から~ (左:グローバルフェスタ、右:ぞうすいの会)◆信頼関係の構築◆

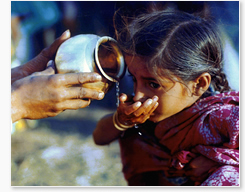

何度も書くようだが、このようなボランティア活動に象徴されるように、JAFSの活動は決して一方的な支援ではない。インドに井戸を贈る活動からスタートして今年で31年目。現地に日本人を送ることはせず、現地の人々の裁量を重んじて、全てのプロジェクトを各国の提携団体とアジア協会との話し合いで決めているそうだ。例えば井戸を掘ったところで、そのメンテナンスも現地NGOで行えるように、現地団体との基盤づくりにも重きを置いている。人材発掘、人選、信頼性を紡ぐことは難しいところだが、そこを避けては通らず、それと同時に資金集めが進行しているという。そうすることで、地域レベルでのニーズや問題点が見えてくると岩田さんは言う。また、高岸さんは、自分たちの活動が長続きしているのは現地の人たちに支えられているからだと繰り返す。活動が長続きするということは、新たな人材育成に繋がる。これからもJAFSが作り出していく各国の人々との架け橋の広がりに期待したい。◆対日感情を超えて◆

このような人との繋がりが顕著だったのが、1994年から5年に渡り行われたフィリピン・パナイ島のパンダンプロジェクトだという。村の水の塩分濃度が濃すぎることで体調を崩す人が多いため何とかしたい、という支援要請がパンダン出身の留学生から出たことがきっかけで始まり、結果的に予算6千万円(現地調達25%、日本調達75%)という大きなお金が動いたプロジェクトとなったそうだ。特に岩田さんは、商社での経験を活かし、このプロジェクトの日本側の窓口を担当されたということもあり、特別な思い入れがある。

パナイ島は、第二次世界大戦中に戦場となり、1994年当時、自分たちの家族が日本軍の被害にあったという人々が大勢残っていたそうだ。そんな中、いくら「この土地の人々に安全な水を」という意識を持って行ったところでなかなか受け入れてはもらえないのが現状。最初は針のむしろだったと岩田さんは語るが、5年の歳月の間、現地の人々の感情も少しずつ変わっていったという。日本から行ったのは資金調達に留まらず、20回のワークキャンプで300人もの人がパンダンを訪れ労力となったという。子どもや孫が日本人と一緒に汗を流しながら働く姿を見て、「これは自分たちのためのプロジェクトだ」という思いが数人から広がって行き、最後には小さな子どもやおばあさんが土を運ぶ姿が日常的な光景となったそうだ。それは海外からの援助に依存するのではなく、「自分たちにもできる」という現地の人々の自信にも繋がった。また、水道パイプラインが完成した際には、村人が「日本とフィリピンの友情の架け橋だ」と言ってくれた上に、戦場であったその地に日本兵の慰霊碑まで建ててくれたという。水道パイプラインを作るという支援活動が、国を超え、一人の人間としての相互理解を生み、個人レベルでの戦争に対する和解にも繋がった素晴らしいプロジェクトではないだろうか。◆ボランティア活動のこれから◆

国と国ではナショナリズムがぶつかるけれども、市民の間では人と人の信頼の糸があり、それを紡いで活動していくことが結果としての国益になると語るお三方。自分たちの生活と切り離してODAを考えてしまっては自分たちのためにはならないということを、これらの活動で得てきた経験を通し語りかけることで、根気よく啓蒙活動を続けていきたいという。

文責:米田和希子

(ODA改革ネットワーク(ODA-NET) NGOインタビューより)

(記事中の写真は、当ブログ管理人が参考のために挿入したものです)

★本インタビューでも紹介された、フィリピン・パナイ島のパンダンプロジェクト

の詳細が、書籍として刊行されています。

是非こちらもご覧ください。→「マロンパティの精水」~いのちの水の物語~

★JAFSの活動の1つ「ぞうすいの会」については、こちらでご案内しています。

→「JAFSぞうすいの会」って何?

JAFSのホームページへ

JAFSのホームページへ

この記事へのコメントはありません。